中華人民共和國最高人民檢察院主管 檢察日報社主辦

歷史方位:大有作為的重要戰略機遇期

——京城部分專家讀十七屆五中全會公報中的“熱點詞匯”

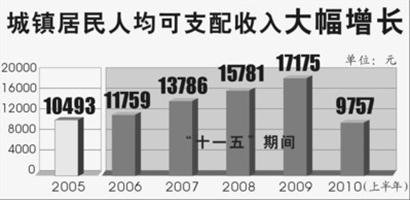

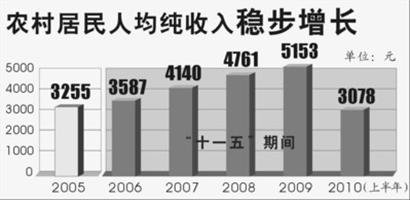

資料來源:新華社 制圖:朱偉

剛剛閉幕的中國共產黨第十七屆中央委員會第五次全體會議,深入分析了今后一個時期我國經濟社會發展的國內外形勢,指出 “我國發展仍處于可以大有作為的重要戰略機遇期”,這是對我國發展的歷史方位所作出的基本判斷。

既面臨難得的歷史機遇,也面對諸多可以預見和難以預見的風險挑戰,我們應該如何增強機遇意識和憂患意識,更加奮發有為地推進我國改革開放和社會主義現代化建設,為全面建成小康社會打下具有決定性意義的基礎?昨日,北京部分專家接受了本報記者專訪,話題不約而同地聚焦在此次公報中的“熱點詞匯”上。

一切為了科學發展

【熱點詞匯】五個堅持

堅持把經濟結構戰略性調整作為主攻方向,堅持把科技進步和創新作為重要支撐,堅持把保障和改善民生作為根本出發點和落腳點,堅持把建設資源節約型、環境友好型社會作為重要著力點,堅持把改革開放作為強大動力。

國家發改委社會發展研究所所長、博士生導師楊宜勇告訴記者:“加快轉變經濟發展方式是‘十二五’的重中之重,也將是日后我們評價‘十二五’的重要標準。”

中國社科院經濟研究所副所長張平教授在接受采訪時指出,中國經濟經過30多年的高速趕超,提升了綜合國力和人民生活,但也面臨著結構壓力和發展不平衡的多方挑戰,因此必須加快轉變發展方式的步伐,保持未來經濟高增長的穩定性和可持續性。從實現趕超經濟到實現可持續經濟發展,重點就是優化空間配置、經濟結構和轉換機制,培育發展戰略性新興產業,提升產業的核心競爭力。

在張平看來,“十二五”期間中國經濟仍將處于快速發展階段,而“城市化是在趕超經濟中的最后一塊短板,因此城市化帶動中國經濟高速增長有很大余地。城市化的規模和空間集聚度能從根本上促進服務業的發展,擴大服務消費將成為我國擴大內需的主導。”

中央財經大學中國人力資本研究中心主任、美國喬治亞理工大學經濟學院教授李海崢認為,改革開放以來中國經濟的快速發展,與人力資本快速增長相伴隨。從1985年到2008年,我國人均人力資本增長3.1倍,而人均GDP增長5.8倍。“高技術的人力必然帶來更高的產出,人力資本的市場化流動必然增強全社會的活力。”李海崢說,所以,在此次公報中提出深入實施科教興國戰略和人才強國戰略,加快教育改革發展,建設人才強國;提出推進行政體制改革,加快財稅體制改革,深化金融體制改革,勢必會成為加快轉變經濟發展方式的強大動力。

商務部提供的數據顯示,到去年,我國貨物貿易上升到世界第二位,貿易順差由最高時的近3000億美元下降到去年的1900億美元,今年還將繼續減少。今年1—3季度,我國境內投資者對境外企業實現非金融類直接投資362.7億美元,同比增長10.4%,其中以收購方式實現的直接投資112億美元。對此,中國國際問題研究所特約研究員華黎明認為,“中國要繼續實施互利共贏的開放戰略,充分用好國內國外兩個市場,積極參與全球經濟治理和區域合作,積極創造參與國際經濟合作和競爭的新優勢。”

京ICP備13018232號-3 | 互聯網新聞信息服務許可證10120230016 | 增值電信業務經營許可證京B2-20203552

信息網絡傳播視聽節目許可證0110425 | 廣播電視節目制作經營許可證(京)字第10541號

網絡出版服務許可證(京)字第181號 | 出版物經營許可證京零字第220018號 | 京公網安備11010702000076號

網站違法和不良信息舉報電話:010-8642 3089