個人簡介:張巍,今年37歲,生長在北京,深深愛戀著胡同,眷戀著漸行漸遠的老北京。2007年獲得中央電視臺十大法治人物榮譽。他是一部北京史半部中國書,也是老北京網的創辦人,同時還是“老北京拍記隊”的創建人之一。網站開辦14年來,積累了60余萬張胡同照片,上億字的北京史料,注冊用戶3萬多人,老北京網已經成為獨一無二的民間資料庫。

一個窗框的感傷

張巍曾是媒體人,在《精品購物指南》最紅火的時候做過發行、編輯等工作。但是23歲那年,他的人生有了大轉折。

2000年,由于兩廣路擴建,位于北京崇文區的大都市街拆遷,張巍從小居住的大雜院就在這片胡同里面。“我印象特別深,那個時候旁邊是東半壁街。我經常和同學一起爬上房頂,一片青瓦綠樹盡收眼底,特別漂亮。房子拆的時候,一下子覺得失去了很多童年的記憶。”

臨搬之前,他把自家的窗框卸下來,用水輕輕沖掉上面的塵土。“這是一扇‘步步緊’樣式的窗框,至少一百二十年歷史。沖刷干凈后顯出它的俊俏和韻味。現在這扇窗戶掛在我住處的墻上。”

把窗戶框子拆了帶回家后,看著它,就會想起老宅,想起老宅,就覺得傷感。“時間久了該忘了,不如辦個網站紀念一下”,沒想到這個一閃而過的念頭,就此改變了他的一生。當時才20出頭的他找到自己最喜歡干的事兒,也成了“愛懷舊”還“不掙錢”的另類年輕人。

拍胡同留住北京記憶

既然城市變遷勢不可擋,就多留些資料,幫人們記住老街巷的模樣吧!決定辦網站后,張巍買了一本《北京傳統文化遍覽》,將書中的資料錄到網上。但他當時并沒有想到,此后的十年間,北京城的面貌翻天覆地,這個網站也成為“胡同迷”眷戀胡同文化的大本營。

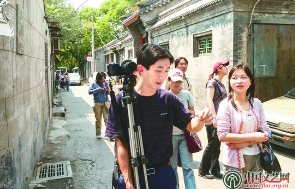

2005年起,張巍和幾個網友成立了胡同“拍記隊”,每周去街巷里轉悠,記錄下點滴變化。鮮魚口、大柵欄、大吉片地區、舊鼓樓大街、法源寺都留下了他們的足跡。因為網友消息靈通,他們往往能與推土機賽跑,趕在拆遷前為胡同留下“最后的身影”。

“你們對著人家的門拍來拍去,要干嗎?”張巍回憶,一開始他和隊員們在北京胡同里拍照片,居民并不理解,經常被人這樣問起。我們只好開玩笑說:“拍完給您孫子看。”張巍說,他們希望盡力,為幾百條逐漸消失的胡同留下圖片記憶。

“我們從胡同一頭開始拍,一群人浩浩蕩蕩,四處都是‘咔噠’的快門聲。門墩兒、外墻、屋頂,什么都拍。”張巍說,很多胡同都是大家見證著“倒下”的。不僅是房子,在房子周圍玩耍的小孩,下棋的老頭兒,房頂上的貓兒……所有美好的瞬間都給拍下來。

張巍曾做過統計,他們共拍攝記錄了1357條胡同,如今還剩下的只有500多條。“我查閱過有關資料,1949年北京老城區大約有3600條胡同,現在幾乎只剩下文保區內的幾百條了。”絕大部分的胡同、宅院已經只能“活”在照片里。

張巍努力嘗試自己打開電腦,想展示他拍攝和整理的北京胡同照片(5月17日攝)。新華社記者 羅曉光 攝

“‘老北京網’就像我兒子”

電視劇《亮劍》里有一句話張巍特別喜歡——一個部隊的風格就是首任長官的性格。“其實我的網站就是我的兒子,今年14歲,該上初二了,喜歡歷史。平時服務器出問題,我要去看,每次一進機房我都說‘兒子,我來看你了’。”

“我從23歲到36歲,一個人生命力最強的時段,把所有的感情都和這個網站融在一起了。”張巍說,網站只有他一個全職的人,還有一名兼職志愿者。此外,還有50多個版主在維護論壇秩序。最紅火的時候每天的點擊量PV在3萬到4萬之間,IP量每天在6000以上。他一直不希望網站走商業化道路,拒絕了很多公司的贊助邀約。網站運行每年需要幾萬元的費用,這些年,他花光了積蓄,在網友和家人的支持下維持網站的運行。

對于這個“兒子”的未來,張巍設計了一條心目中的理想之路。隨著資料的數量越來越龐大,網站運營的費用越來越高,他一個人的力量太薄弱。他希望有一個檔案館、或者一個教育機構來運營這個網站,發揮這些資料更大的作用。

今年3月,他被查出惡性腦膠質瘤。在病榻上,念念不忘的還是“老北京網”和北京胡同的未來。他發微博說:“對于北京,我沒能做得更好。”張巍說,我們這一代基本沒有看到城墻,如果下一代看不到胡同,文化該怎么往下傳?我多希望更多人能意識到“歷史”其實就在我們身邊。