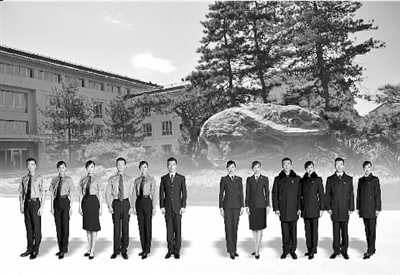

●檢察制服應當按照規(guī)范配套穿著,檢察制服不得與非檢察服裝混穿;

●著夏服時,淺藍色短(長)袖襯衣配夏褲(裙),扎系檢察專用制式藍色領帶,夏服襯衣下擺扎系于褲(裙)腰內,不得露在外邊敞穿;

●著春秋服、冬服時,上身內穿白色長袖襯衣,扎系檢察專用制式紅色領帶,襯衣下擺扎系于褲(裙)腰內;

●穿著檢察制服要著黑色皮鞋。男同志配穿深色襪,鞋跟一般不高于3厘米;女同志配穿膚色襪,鞋跟一般不高于5厘米;

●檢察徽章佩戴的位置為:夏服佩戴在左胸前口袋沿上方1厘米徽章佩戴標記處;春秋服或冬服應佩戴在左駁頭裝飾扣眼處;檢察大衣佩戴在左胸前上方線跡中間位置;

●穿著檢察制服,應嚴格遵守下列規(guī)定:

不得敞懷、披衣、挽袖子、卷褲腿;

不得系扎圍巾,不得染彩發(fā)。男同志不得留長發(fā)(發(fā)長側面不過耳,后面不過衣領)、剃光頭、蓄胡須。女同志不得披散長發(fā)、染指甲、化濃妝,不得佩戴耳環(huán)、項鏈等首飾;

不得在外露的腰帶上系掛鑰匙或者飾物……

——摘自《人民檢察院檢察制服著裝管理規(guī)定》

“著裝”一詞不能等同于“穿衣”,因為它內含了對禮儀的要求。那么,對檢察人員來說,身著檢察制服也就不僅僅是穿上而已。檢察干警如何看待著裝規(guī)范中的禮儀內容,基層檢察院如何推動禮儀習慣的養(yǎng)成?4月5日,聽聞北京市延慶縣檢察院要舉辦一場政務禮儀培訓,記者帶著這些問題前去一探究竟。

趕到會場時,禮儀培訓已經(jīng)進行了30多分鐘,偌大的會議室里只有最后一排還空著幾個座位。這是延慶縣檢察院首屆禮儀培訓,主講人是北京林業(yè)大學人文學院教授景慶紅。景教授從禮儀規(guī)范的地域和文化差異講起,重點介紹了公務禮儀中有關著裝、會話、動作等方面的要求與禁忌。

“西裝上衣的三個扣,正式場合應該全系上以示莊重。而在非正式場合,又沒有職業(yè)要求的情況下,可以只系一個,你們知道是哪個嗎?”拋出這個問題后,景教授從座位上站起,一邊作答一邊拿自己穿著的休閑西裝作示范,“只系中間的那一個。記住了,西裝上衣左胸的兜是不能放東西也不能插筆的,筆要插在里面的兜里……”從適宜的握手時間到制服設計三元色準則,從初次見面“七不談”到餐桌上的“三不雅”,開闊的視野,生動的案例,大大豐富了講座內容。主講人模擬各種失禮的言談舉動,讓會場時時充滿愉快的笑聲。

兩個小時過得飛快,上午11時,講座結束。

11時15分,35歲以下干警齊集小會議室。因為按照慣例,該院每次檢察文化活動都要以一場青年檢察官文化沙龍來收尾。

“檢察人員踐行禮儀規(guī)范應守住四個原則,首先是內心尊重,認同禮儀的重要意義、尊重其存在價值;其次是遵守,將每一處細節(jié)都做到位;第三是適度,落實禮儀要求必須因時因地因人制宜;最后是自律,將外在約束內化為自我意識。”

“政法機關的特性及其對威嚴、秩序的偏好,決定了檢察禮儀應高于一般公務員禮儀。檢察人員恪守禮儀規(guī)范,不僅有助于提升檢察機關的社會形象,也會對社會風氣發(fā)揮正面影響。”

……

沙龍活動結束后,政治處組宣科年輕干警潘端端回到辦公室,脫下檢察服,換上了便裝。“下午沒有什么活動,按規(guī)定可以不穿制服。”她說。

“著裝規(guī)范制定得再細也不可能面面俱到,頭發(fā)多長該扎起來,卡通手表該不該戴,填補這些空白部分,需要我們對禮儀有深刻的體會和把握。只要徹底認同檢察禮儀對嚴謹、莊重、樸實的追求,有些穿法和打扮我們自然就覺得別扭,不必特別申明禁止。”潘端端說。

“對一個高素質團隊來說,規(guī)范著裝無疑是低端要求。但雖說如此,這件事也不是總能做得無懈可擊。”初到延慶縣檢察院時,檢察長張鐵軍就發(fā)現(xiàn)一些年輕干警偶爾會“混搭”穿著,最典型的莫過于“上身檢察服、下身牛仔褲”。每一次,他都會當場提出嚴肅批評,要求干警立即糾正。通過大小會議上多次強調,政工部門完善相關規(guī)定,紀檢組定期及突襲式檢查,“混搭”現(xiàn)象終于絕跡,著裝規(guī)范在該院嚴格確立起來。

“禮儀的核心是尊重,對自己和他人的尊重。在這個意義上,禮儀當然屬于檢察文化范疇。”在張鐵軍看來,以制度規(guī)范人、以教育引導人、以管理促養(yǎng)成,都必須通過以文化滋養(yǎng)人這一環(huán)節(jié),使禮儀要求深入干警內心。“檢察制服是我們的表,文化素養(yǎng)是我們的里。內在素養(yǎng)上了層次,穿上檢察服就會油然生出一種職業(yè)尊榮感,以禮著裝、儀表堂堂就是水到渠成的事了。”

京ICP備13018232號-3 | 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務許可證10120230016 | 增值電信業(yè)務經(jīng)營許可證京B2-20203552

信息網(wǎng)絡傳播視聽節(jié)目許可證0110425 | 廣播電視節(jié)目制作經(jīng)營許可證(京)字第10541號

網(wǎng)絡出版服務許可證(京)字第181號 | 出版物經(jīng)營許可證京零字第220018號 | 京公網(wǎng)安備11010702000076號

網(wǎng)站違法和不良信息舉報電話:010-8642 3089